はじめに

2024年末から2025年にかけてのクーリング(冬眠)の結果とその後の交尾までの経過です。

計画に関してはコチラをご参照ください。

今年も無事にアルマジロトカゲの繁殖に向けてスタートが切れました。

目次

実施期間

コチラと同様で説明済みなので、既にご参照済みであればコチラから続きへ飛んでください。

期間としては 70 日間となりました。

予定では 2024/12/01(日) - 2025/02/01(土) の予定でしたが、寒波が訪れる、とのことで、20245/02/09(日) 午前中まで延長としました。

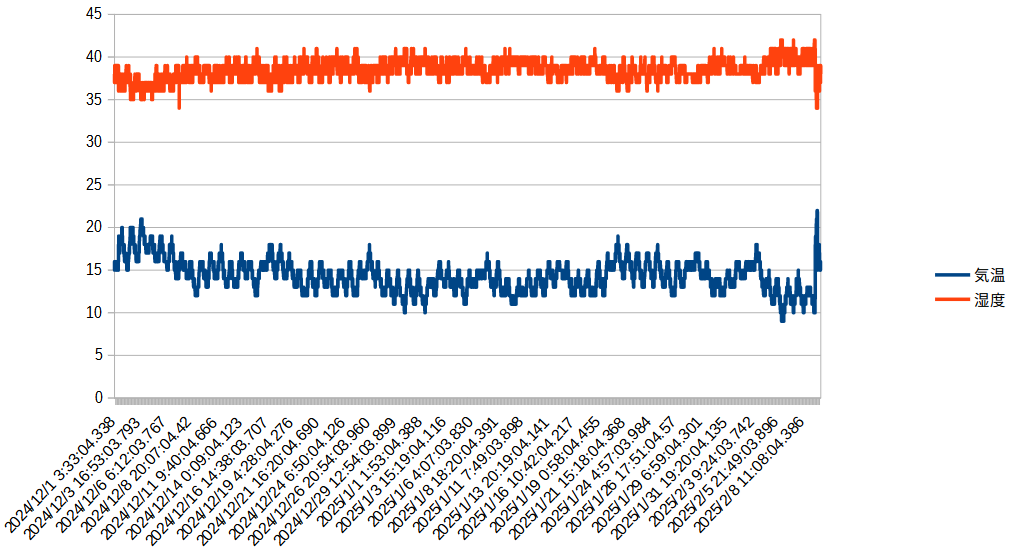

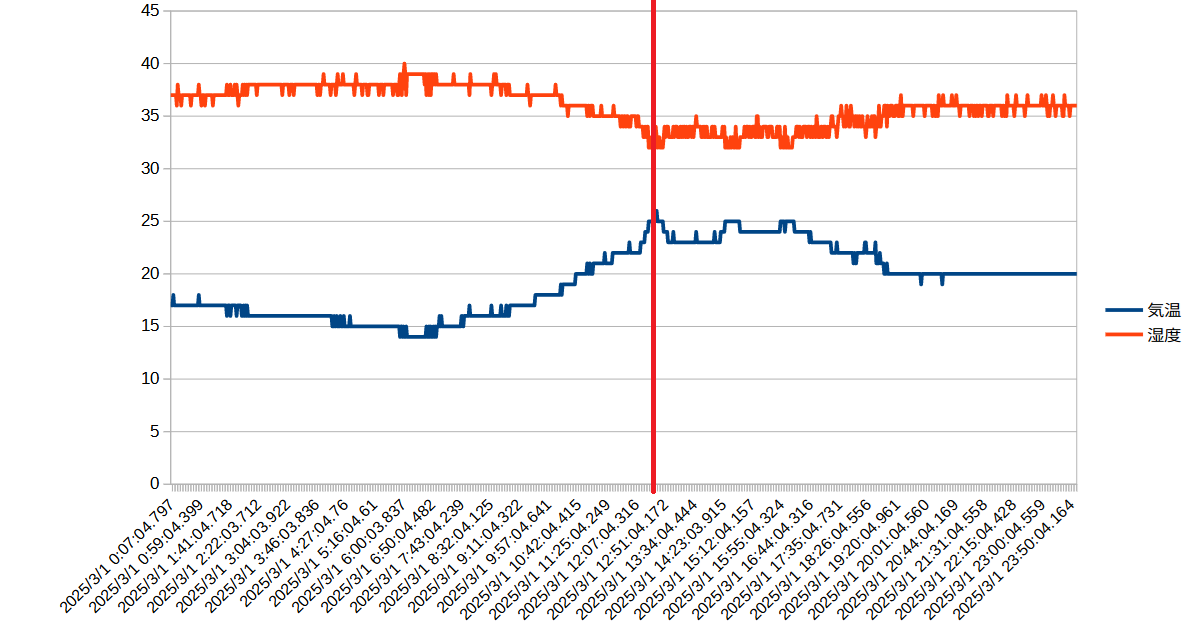

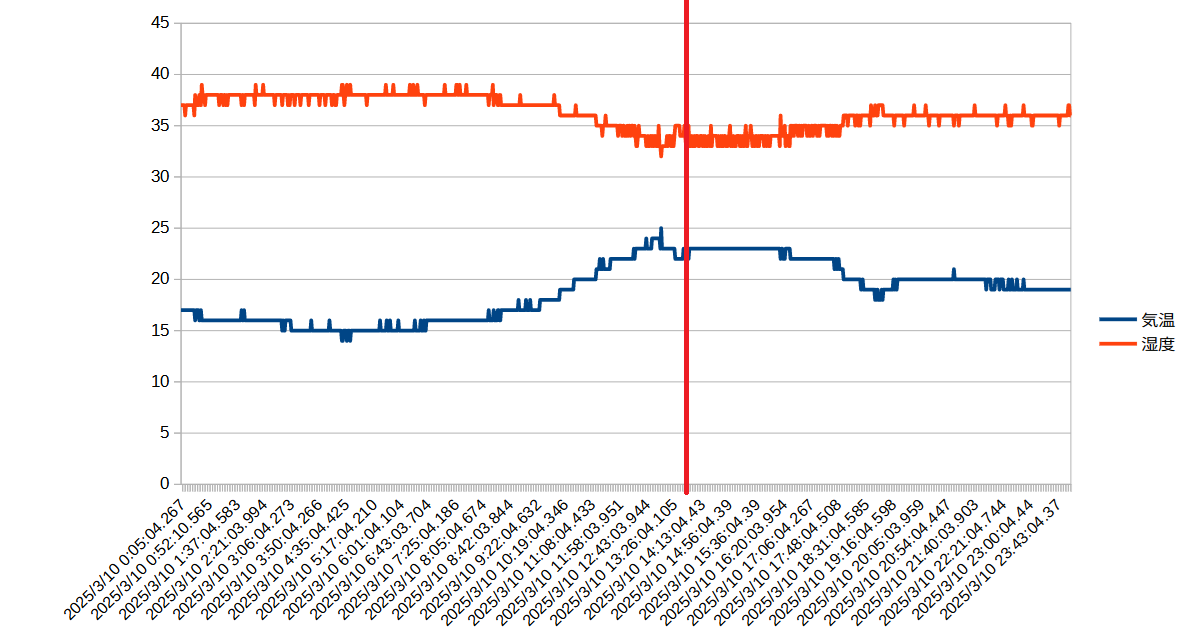

実際に以下のグラフを参照してもらえると分かりますが、最終週はグッと気温が下がっていることが分かるかと思います。

クーリング(冬眠)中の気温と湿度の経過

コチラと同様なので、既にご参照済みであればコチラから続きへ飛んでください。

70日間の平均気温は14.13℃、平均湿度は38.66%でした。

最低気温は 2025年02月06日 早朝 9.0℃となっています。

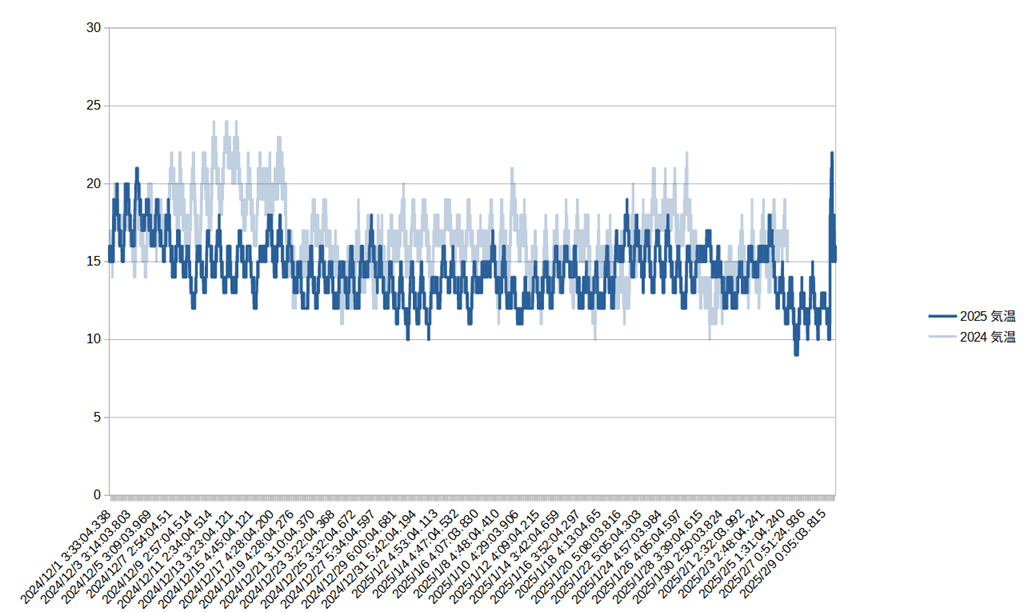

前年 2023 - 2024 年との比較は以下のようになりました。

比較すると、2023-2024年は全体的に暖かく、2024-2025年は例年ぐらいの気温推移だったのではないかと思います。

アルマジロトカゲに関しては 15.0 ℃を切ってくればかなり動きが鈍ってくるため、このあたりを一つの目安にしています。

ただ、我が家ではメス2と表記している個体に関してはこれに限った話ではなく、単純に気温だけではうまくいかなくなってきています。

これに関しては後述いたします。

それぞれの個体の体重と状態の経過

各個体とも、概ね例年通りの体重でクーリングを開始しています。

今回は70日間ですが、無給餌の期間が60日程度の場合、体重減少の傾向としては、おおよそ1.5gから3.0gの範囲に収まります。

オスとメス1は体型が似ているため特筆することはありませんが、

メス2は明らかに体型が異なり、単なる個体差とは言い難いほどの差が見られます。

体感、日本に多いのはオス、メス1のような体型かなと感じます。

このトカゲの一般的な適正体重は50g前後と考えていますが、大型の個体の場合、体重の増減幅も大きくなる傾向があります。

オス

メス1

メス2

クーリング(冬眠)の状態

2022-2023年の冬期はメタハラのみを点灯させていましたが、2023-2024年の冬期はLEDのみの点灯に変更しました。しかし、2024-2025年の冬期は再びメタハラのみの点灯(若干の温度上昇を伴う)に戻しました。

この変更の主な理由は以下の2点です。

- 2024年にメス1が交尾したものの、スラッグの排出となってしまったこと

- メス2(大型の個体)が2023年、2024年ともに交尾に至らなかったこと

2024-2025年の冬期は、メス1の繁殖状況を改善することに重点を置きました。

また、メス2の行動についても考慮する必要がありました。

オスとメス1が週に2回程度、短時間光に当たりに出てくるのに対し、メス2は毎日光に当たりに出てくるため、適切なクーリングができていないことを重く見ていました。

この状況に対処できないか、と考えた結果がqw今回の変更理由の一つです。

定めた期間は一切の給餌を行いません。

中2日で霧吹きで水を撒き、毎週生存確認を行っています。

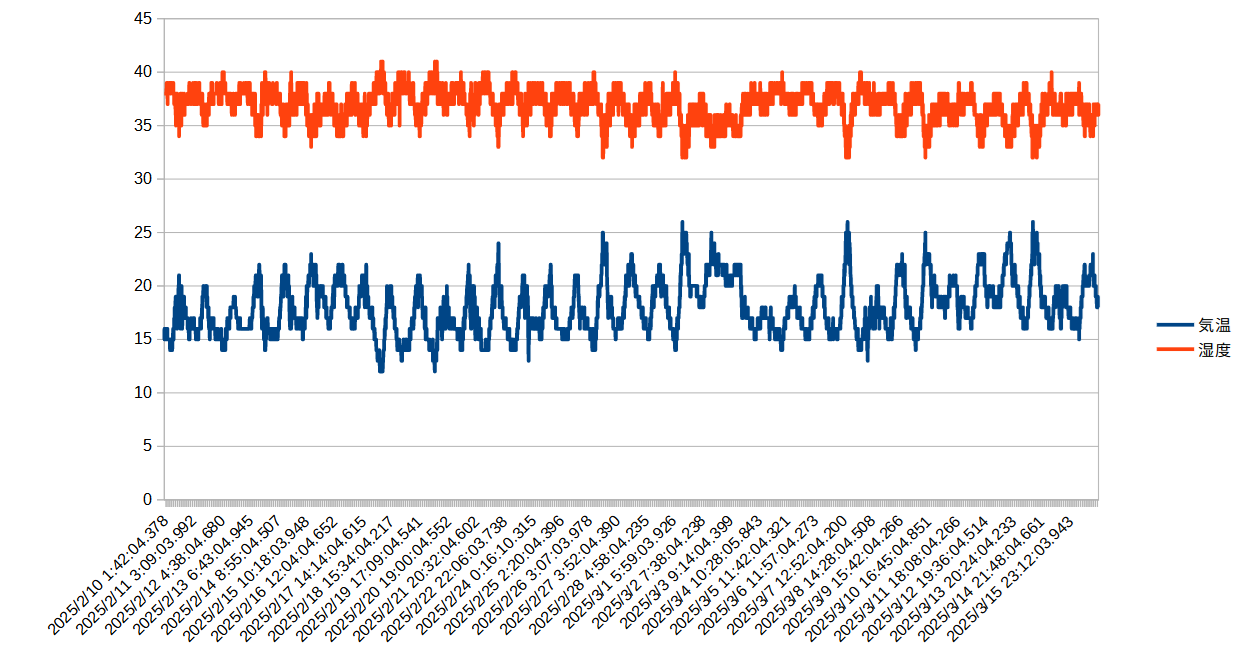

クーリング(冬眠)終了後

我が家ではクーリング開始時と同じく、段階的に日照時間や気温をコントロールすることはしていません。

その日から人間が快適に暮らせる程度の室温の部屋に戻します。

日照時間は平時の飼育から日の出、日の入りと同じ設定になっています。

先代もそうですが、購入時から夜間は一貫して無加温です。

クーリング(冬眠)終了後の気温に関しては平均気温は17.82℃、平均湿度は36.85%でした。

戻した翌日の 02/10(月) にシルクワーム、クロコオロギを順に与えていますが、すべての個体が食べることを確認しました。

その後はクロコオロギをメインに、レオパドライ(水少な目のほんのり硬め)もよく食べます。

我が家の個体は様々な人口餌を試していますが、このトカゲが最もよく食べてくれるのがレオパドライです。

交尾の様子

2025年03月01日 12:47

冬眠明けの20日後、オスがメス1との交尾を確認できました。

オスに関しては秋からクーリング前にかけても盛ることがあることからも分かりますが、発情期間は長く、今のところ融通が利くと判断しています。

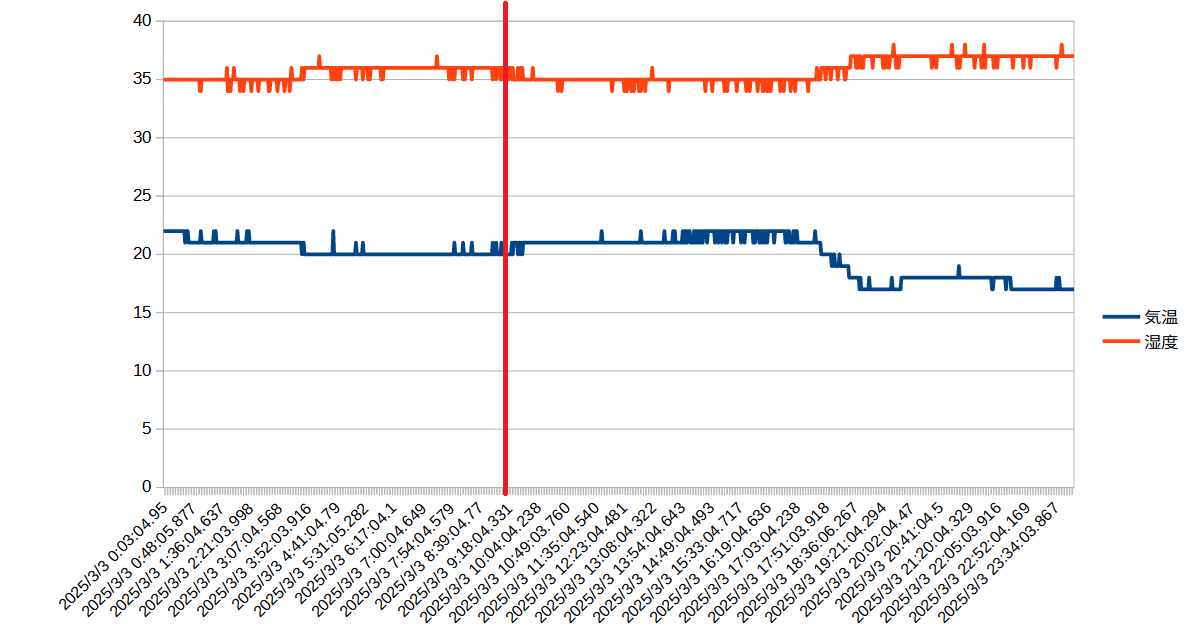

また、2週間から3週間の間に同一ペアで複数回交尾を行います。

2023-2024年は複数回の交尾終了後に交尾完了後のメスを隔離したり試していますが、オスは両メスにしっかりとアプローチしていくので、トリオの場合でも引き離す意味は無いと考えています。

春に近づくにつれてオスもメスも発情は収まり、自然と交尾しなくなっていくため、今後もメスが受け入れる間はそのまま見守ることになると思います。

2025年03月03日 09:12

2025年03月10日 13:51

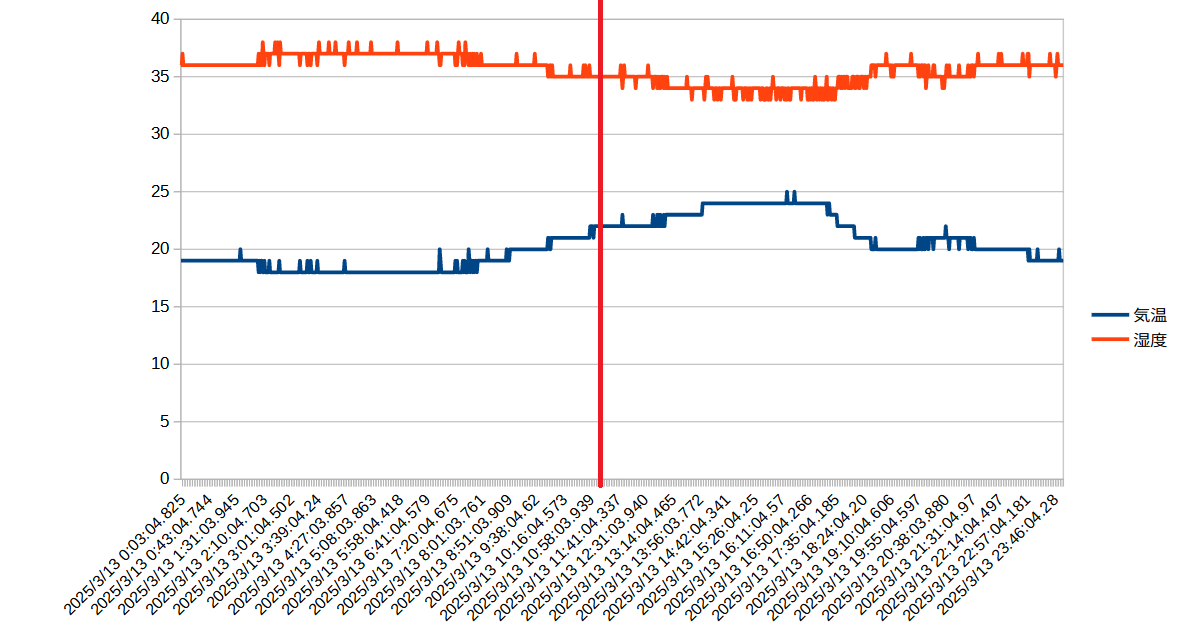

2025年03月13日 11:11

メス2の経過

メス2は2022-2023年、2023-2024年に続き、2024-2025年も交尾に至りませんでした。

オスはメス2に対しても積極的に交尾を試みるのですが、メス2がそれを受け入れない状況が続いています。

このトカゲはオスはまず走って尻尾をウェービングしてメスに近づき、メスの状態に問題があれば何もせず立ち去ります。

メスの状態が良いと判断した場合、脚を噛み、次に首を噛んでいき、交尾に至ります。

いきなり首筋にいくこともあります。

メスの準備が整っていない場合は、ボビングでオスを威嚇したり、脚を噛むまでは許容するものの、首を噛む段階まで進めない、首を噛んでも交尾はしないというケースも見られることから、オスは段階的にメスの状態を確認しているのではないかと推測しています。

今回は、メス2がオスに首を噛まれることを許容していたため、交尾が成功することを期待しましたが、残念ながら03/23にスラッグを排出する結果となりました。

2025年03月08日 時刻失念

2025年03月23日 10:26

この時期にスラッグを出してしまうことから、クーリング(冬眠)が正しく行われておらず、実際には1か月、2か月前であれば交尾が成立する可能性がありそうでした。

時期をずらすことはせず、なんとかこの個体の活動を停止させる方法を考え、実行していく必要があります。

ケージのレイアウト変更

遅ればせながら、飼育環境を記載しておきます。

- ケージ : エーハイム レプタイルケージ9045

- 紫外線ライト : ソラーレUV70

- 保温球 : ゼンスイ マイクロン + マイクロサン53W

- 補助灯 : コトブキ フラットLED 900

- 床材 : ズーメッド REPTI BARK

全体レイアウトはケージ上部からのアングルの動画を参照してください。

プレート部分がホットスポットとなります。

前述していますが、このホットスポットは40.0℃前後に設定します。

以降は大きくレイアウトの変更などを行わず、出産までは通常の飼育になります。

まとめ

ここ数年でうまく繁殖しているペアは、2025年も交尾させることができました。

ここからは、メスが食べる餌を確実に与えることが重要になります。

交尾済みのメスを隔離するようなことはありません。

脱皮が重なったりすると食欲不振になることがありますが、脱皮の時期は制御できるものでもないため、こういった場合は割り切りが必要でしょう。

メス2の活動を完全に停止させることが、今年の冬の課題になります。

この個体に関しては、2023-2024年と2024-2025年の経過から、暖かさではなく明るさに誘引されて出てきているように思われます。

そのため、2025-2026年は完全に暗い場所にケージを設置して試してみようと思っています。

2024年に購入から飼育10年を迎え、今年は11年目ということもあり、まだまだ長く飼育していきたいものです。

余談

クーリング中、今回のペアから産まれた 2022 CB オスを構っていたところ、代名詞ともいえるポーズを久しぶりに見ました。

10年飼っていて見かけたのは3度目、オスがやっているところしか見たことがありません。

かなり驚いていないとやらない体勢だと思うので、飼っている側としては見ないほうが幸せ、と言えるかもしれません。